A Segunda Revolução Industrial

O século XIX foi um período de intensas inovações tecnológicas na Europa. Inventos na área dos transportes, das comunicações e da produção de energia possibilitaram encurtar as distâncias, acelerar a veiculação de notícias e criar novas indústrias. Aos olhos das elites, parecia que a civilização europeia tinha instaurado o reino da ciência e do progresso. A crença na capacidade de a ciência explicar o mundo, dominar as forças da natureza e promover o progresso geral das sociedades humanas é o que chamamos de cientificismo.

O desenvolvimento científico no período foi marcado pela aliança entre ciência, técnica e indústria, que criou meios para produzir mais investindo menos, em menor tempo e com menos gasto de energia. Um exemplo dessa aliança foram os conhecimentos teóricos produzidos na área do eletromagnetismo, aplicados na fabricação de motores elétricos, transformadores e lâmpadas.

Esse novo processo de avanços técnico-científicos, com impactos em toda a sociedade, ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. A seguir, veja as principais inovações tecnológicas que marcaram esse período.

>>>> Processo Bessemer. Em 1856, o inventor inglês Henry Bessemer descobriu que a injeção de um jato de ar frio no minério de ferro em fusão permitia retirar as impurezas dele e obter o aço. A descoberta de Bessemer tornou o aço mais barato e incentivou novos investimentos na indústria siderúrgica.

>>>>Motores de combustão interna. A partir da década de 1870, foram inventados e aperfeiçoados os primeiros motores de combustão interna, uma máquina que transforma energia térmica em energia mecânica por meio da queima de combustíveis. Aos poucos, invenções como essa possibilitaram a substituição do gás natural pelos derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, usados em larga escala.

>>>>Dínamo. Criado por volta de 1870, o dínamo é um dispositivo que transforma energia mecânica em energia elétrica. A eletricidade gerada pelo dínamo passou a ser empregada nas fábricas, nos transportes e na iluminação pública.

Assim, enquanto o carvão e o ferro foram associados à industrialização inglesa do século XVIII, o aço, o motor de combustão interna e a eletricidade se transformaram em símbolos da Segunda Revolução Industrial.

Transportes e comunicações

O uso do aço, da eletricidade e do motor de combustão interna permitiu a expansão das estradas de ferro e a criação de novos inventos, como o automóvel e o telefone. Eles revolucionaram os transportes e as comunicações, fortalecendo a crença na capacidade infinita da ciência e da sociedade industrial.

Em 1860, havia cerca de 50 mil quilômetros de ferrovias em todo o mundo; trinta anos depois, apenas Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, os países mais industrializados na época, somavam 250 mil quilômetros de trilhos construídos.

Em 1885, o engenheiro alemão Karl Benz produziu o primeiro veículo motorizado para fins comerciais, instalando um motor de combustão interna em uma carruagem. Anos depois, em 1908, a criação do modelo Ford T, nos Estados Unidos, popularizou o invento e revolucionou a indústria automobilística.

Nas comunicações, a invenção de um aparelho capaz de converter o som em impulsos elétricos, patenteado em 1876, marcou o nascimento do telefone.

Esses avanços técnicos facilitaram e aceleraram não só a comunicação entre os povos, mas também a circulação de informações e o deslocamento de pessoas e de mercadorias.

A industrialização japonesa

A revolução nos transportes e na produção industrial não ficou restrita aos países da Europa e aos Estados Unidos. Países asiáticos, como o Japão, também experimentaram, no final do século XIX, importante processo de modernização política e econômica.

Antes de 1860, o Japão vivia uma situação semelhante à da Europa medieval. Havia um imperador, mas sua figura era simbólica, pois quem detinha de fato o poder eram os daimios, grandes senhores de terra. Contudo, essa situação mudou com a Revolução Meiji, na década de 1860, quando o poder foi centralizado na figura do imperador.

Sob o comando do imperador Mutsuhito Meiji, uma série de reformas transformou o Japão na maior potência econômica da Ásia. O governo assinou tratados comerciais com países do Ocidente e realizou uma ampla reforma educacional visando acabar com o analfabetismo e qualificar a mão de obra. Além disso, os capitais estrangeiros que entraram no país foram transferidos para grandes grupos econômicos, chamados de zaibatsu. Controlados por algumas poucas famílias, os zaibatsu investiram na agricultura, na indústria metalúrgica e na rede de transportes.

Nessas condições, o Japão pôde dar sua arrancada industrial, também promovida pela iniciativa estatal. Assim, por volta de 1910, o país tinha mais de 10 mil quilômetros de estradas de ferro, grandes bancos, poderosas companhias de navegação e mineração, e sua produção têxtil era uma das maiores do mundo.

O progresso da civilização no Japão, gravura publicada no jornal The Illustrated London News, em março de 1875. Na imagem, podemos observar japoneses usando trajes ocidentais, que passaram a ser incorporados durante a Era Meiji.

Trabalho e moradia na nova era industrial

Durante a Segunda Revolução Industrial, as novas fábricas expandiram sua capacidade de produção, atraindo um fluxo crescente de trabalhadores para as cidades industriais. Contudo, mesmo com todos os avanços tecnológicos que permitiram elevar a produtividade e os lucros, os operários continuavam trabalhando em condições precárias e sem nenhuma proteção legal.

Era comum a presença de crianças nas atividades fabris, trabalhando até a exaustão em jornadas que podiam chegar a dezesseis horas diárias. Muitas começavam a trabalhar aos 6 anos de idade e recebiam cerca de um quarto do salário pago aos homens adultos. Relatos do período mostram, ainda, que as crianças trabalhadoras eram castigadas por dormir durante o expediente ou por não darem conta das tarefas exigidas pela produção.

As vilas operárias

Na Alemanha, na Grã-Bretanha e em outros países da Europa, o avanço da industrialização foi acompanhado, nos campos, pela dissolução do regime de terras comunais e pela mecanização das técnicas de cultivo, processo que favoreceu os grandes proprietários rurais e uma nascente burguesia agrária, com recursos suficientes para investir na modernização capitalista.

A situação dos pequenos proprietários se agravou com a primeira grande crise econômica do capitalismo, entre 1873 e 1896, que provocou a queda generalizada dos preços dos produtos agrícolas. Repelidos da zona rural, milhões de camponeses e assalariados migraram para as cidades, buscando trabalho nas fábricas.

O acelerado êxodo rural levou ao surgimento das vilas operárias, caracterizadas por habitações pequenas e padronizadas onde viviam várias famílias. A expansão dessas vilas, em muitos casos, deu origem a bairros operários. Assim, estabeleceu-se nas cidades industriais uma divisão geográfica entre a pobreza e a riqueza, entre bairros habitados por trabalhadores e os destinados à aristocracia e à burguesia.

Nas principais capitais europeias, o acelerado processo de urbanização levou ao surgimento das primeiras metrópoles. Cidades como Paris e Londres passaram a ter mais de 1 milhão de habitantes. Parte dessa população, principalmente a classe trabalhadora mais pobre, foi deslocada do centro para as periferias das capitais, que se transformaram em bolsões de pobreza.

A exploração do trabalho pelos capitalistas se vale da alienação do trabalhador no processo produtivo. Para Karl Marx, a alienação se manifesta na vida real do homem, na maneira pela qual, a partir da divisão do trabalho, o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer.

Vista da Rua Champlain, na periferia de Paris, foto de Charles Marville, c. 1872.

Tempos modernos (filme completo) Charlie Chaplin

https://historiaecio.blogspot.com/2023/12/tempos-modernos-filme-completo-charlie.html

As migrações ultramarinas

O acelerado processo de industrialização e de urbanização também gerou outros efeitos negativos. A grande concentração populacional, a redução da oferta de empregos nas fábricas em razão da crescente inovação tecnológica e os baixos salários pagos aos trabalhadores tiveram como resultado o aumento da miséria e da criminalidade nas principais cidades europeias. Uma das válvulas de escape para esse quadro de explosão social foi a emigração.

Entre 1800 e 1930, cerca de 45 milhões de pessoas, originárias principalmente das áreas rurais de vários países da Europa, deixaram sua terra natal para tentar uma vida melhor em outros continentes. A América foi o continente que mais recebeu imigrantes europeus.

A maioria deles eram homens jovens, com pouca experiência no trabalho industrial, que se viam atraídos pela possibilidade de adquirir uma propriedade ou iniciar um empreendimento comercial com o esforço de seu trabalho. Contudo, a maior parte desses emigrados teve como destino o trabalho nas lavouras, nas minas, nas siderurgias e na construção de ferrovias, sempre em condições muito penosas.

O principal destino dos imigrantes europeus foi os Estados Unidos. Entre 1800 e as primeiras décadas do século XX, entraram no país cerca de 35 milhões de pessoas. O governo incentivou a imigração com o objetivo de colonizar as terras do oeste, habitadas principalmente por indígenas, e expandir as fronteiras do país. Além disso, a imigração garantia mão obra abundante e barata para impulsionar a industrialização estadunidense.

Os Estados Unidos não receberam somente europeus. Em 1876, por exemplo, a população chinesa constituía 25% dos estrangeiros no estado da Califórnia, atraídos pela ideia de que estavam se dirigindo para o país das oportunidades.

Imigrantes poloneses na Ilha Ellis, no porto de Nova York, 1921. O local foi a principal entrada de imigrantes nos Estados Unidos até meados do século XX.

Fonte: VIDAL-NAQUET, Pierre; BERTIN, Jacques. Atlas histórico: da Pré-história aos nossos dias. Lisboa: Círculo de Leitores, 1990.

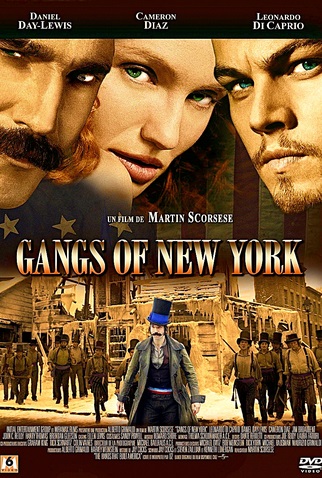

Filme Gangues de Nova Iorque

https://tv.apple.com/pt/movie/gangues-de-nova-iorque/umc.cmc.1x8t8u68lqkntpnrc0i9rkxve

A era do capitalismo financeiro

Sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro.

Capitalista é o indivíduo que vive com base no rendimento do capital financeiro privado.

As transformações que marcaram a Segunda Revolução Industrial também ocorreram no próprio funcionamento da economia capitalista. Até meados do século XIX, muitas empresas começavam a funcionar sem grandes recursos e se expandiam à medida que seus donos reinvestiam na própria empresa parte dos lucros obtidos com a comercialização dos produtos. Por essa razão, predominavam as pequenas empresas familiares. Como os recursos que alimentavam a produção eram obtidos pela dinâmica da própria indústria, essa fase é conhecida como a era do capitalismo industrial.

O capitalismo industrial surge com o novo panorama determinado pelo processo de industrialização. Assim, as máquinas começam a substituir o trabalho manual, e de um pré-capitalismo, esse sistema econômico atinge outra configuração a partir de novas técnicas de produção de mercadorias.

A partir dos anos 1870, com a Segunda Revolução Industrial, as novas atividades econômicas exigiam grandes investimentos, que não podiam ser obtidos apenas com recursos individuais. Para instalar uma empresa siderúrgica, por exemplo, se exigia um volume maior de capitais do que para montar uma fábrica têxtil da Primeira Revolução Industrial. Por essa razão, as instituições bancárias assumiram um papel central nesse período, financiando a produção (industrial, agrícola e mineral) e controlando, por meio da aquisição de ações, empresas de diferentes setores e atividades. Começava a era do capitalismo financeiro.

A grande concentração do capital, nesse período, alterou o perfil das empresas nas principais economias do mundo industrializado. Essa mudança foi um dos resultados da primeira grande crise do capitalismo, iniciada em 1873. Em um contexto de grandes dificuldades, pequenas empresas foram eliminadas, enquanto as mais fortes criaram formas de associação para combater a concorrência e aumentar os lucros.

Veja a seguir os principais modelos de organização empresarial surgidos no período.

>>>Truste. Associação de empresas de um mesmo ramo que se fundem com o objetivo de controlar os preços, a produção e o mercado.

>>>Cartel. Agrupamento de empresas concorrentes que estabelecem acordos com o propósito de dividir o mercado e combater os concorrentes.

>>>Holding. Empresa que controla uma série de outras empresas, do mesmo ramo ou de setores diferentes, mediante a posse majoritária de ações.

As organizações empresariais promoveram uma imensa concentração de capital nas mãos de grupos econômicos, os chamados oligopólios, em prejuízo das pequenas empresas e da livre concorrência. Esse processo deu origem às transnacionais, grandes corporações empresariais com filiais em diversos países. Apesar de estarem presentes em várias regiões, essas empresas mantinham fortes vínculos com seu país de origem. Além disso, o surgimento das transnacionais motivou um novo movimento de colonização, dessa vez nos territórios da África e da Ásia.

O oligopólio se dá quando um número pequeno de empresas detém parcela significativa de algum mercado. A origem da palavra vem do grego. “Oligo” significa poucos e “pólio” representa venda ou comércio. Ele pode ser considerado como um meio-termo entre um mercado competitivo e um monopólio.

Próxima aula

A expansão imperialista na África

https://historiaecio.blogspot.com/2023/12/expansao-imperialista-na-africa.html

.jpg)

Nenhum comentário:

Postar um comentário